崇武古城北门上的“锁镇海邦”,据传为戚继光所书。

现在的崇武人民影剧院是当时的练兵场

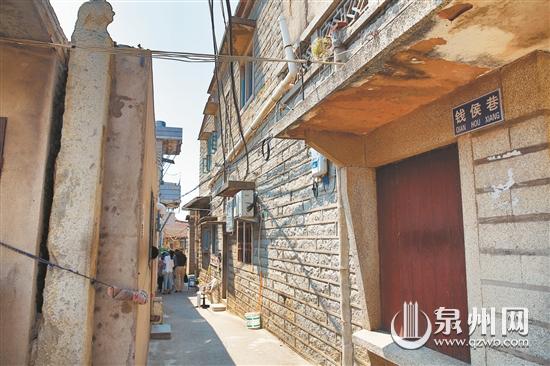

钱侯巷入口,可看到当年的牌坊石柱。

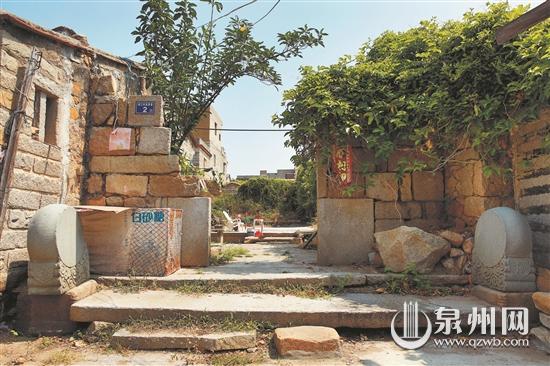

明代钱氏府邸如今大多已倒塌,只余门口一对鼓形门当。

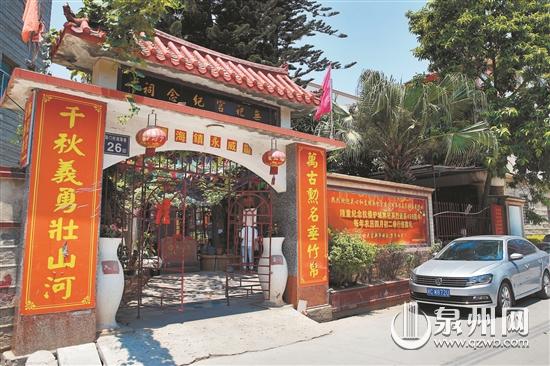

崇武无祀宫

一座崇武城,半部英雄传。几百年来,古城人民凭借牢固的石城,浴血奋战,在抗击外夷的史书中谱写出一篇篇激扬的战斗诗篇。

仅0.5平方公里的崇武古城内,聚居着明朝抗倭军队的后裔,不到2万的人口,却有98个姓氏,俗称“崇武百家姓”。百家姓中,有一个姓氏,人口虽少,却对崇武城有着深远影响。这个家族共有7代人,先后担任过崇武城的最高军事长官,为建设守卫崇武城,他们尽职尽责、鞠躬尽瘁;在倭患最厉害的年代,为保护城池和百姓,他们前仆后继、浴血奋战,曾为护城一夜战死十数人,家室被毁、片瓦不留。

这就是崇武钱氏。千百年来,钱氏族人始终践行吴越王钱镠“忠孝节义”的家训,用鲜血与生命戍守崇武古城。如今,古城内多处与钱氏有关的巷名、地名、宫庙及信仰、祭祀传统等,仍在诉说着崇武人对钱氏抗倭先烈的追思。

□本报记者 黄宝阳 通讯员 陈曦妮/文 陈晓东/图

明初入惠 家训世承

沿着斑驳古朴却仍气势雄浑的花岗岩城墙往北走,来到崇武古城的北门,门上刻着“锁震海邦”四个大字,传为戚继光所书。北门由内外两道城门组成,城门下,几位卖海鲜的阿姨在此纳凉。“这两道城门,是我们先祖任职期间修建的。”钱氏后人钱培芳带着记者穿过城门,来到一条以姓为名的小巷——钱侯巷。

崇武百家姓,源于明初建城设所。明洪武廿年四月(公元1387年),江夏侯周德兴奉命经略福建沿海,改小兜巡检司为崇武千户所,兴建崇武城,成为明初福建沿海建造的十三座所城中规模最大的一座。崇武所设正千户一名、副千户两名,百户十名,镇抚两名。

建城八年后,据《崇武所城志》记载,安徽庐州府合肥县人钱忠,授任到崇武任正千户,正五品,成为惠安钱姓的入惠始祖。

堂号是姓氏迁播中不变的符号,惠安钱氏的堂号为吴越传芳。钱忠所属合肥钱氏,源出五代十国时期吴越国的创建者钱镠,钱镠被封为吴越王,他的后裔便以吴越为堂号。钱镠不仅治国有略,修身治家也十分谨严,留下了《吴越武肃王钱鏐八训》和《钱王遗训》,成为历史上著名的家训。

60岁的时候,钱镠亲自订立了八条家训,后人称《吴越武肃王钱鏐八训》;临终前,他又作十条遗训晓谕子孙,即《钱王遗训》。两部家训囊括钱镠在个人、家庭、社会和国家等方面的思想,留下了许多至今仍脍炙人口的名言警句,如“余理政钱塘五十余年如一日,孜孜兀兀,视万姓三军,并是一家之体”“莫欺孤幼莫损平民”“多设养济院,收养无告四民,添设育婴堂,稽察乳媪”“一丝一粒,皆民人汗渍辛勤,才得岁岁丰盈,汝等莫爱财无厌征收,毋图安乐逸豫,毋恃势力而作威,毋得罪于群臣百姓”。特别是遗训中,强调子孙要忠孝仁义,如“宜作忠臣孝子,做一出人头地事。既可寿山河、可光俎豆,虽死犹荣”“心存忠孝,爱兵恤民”“宜明礼教。此长富贵之法也。倘有子孙不忠、不孝、不仁、不义,便是败坏我家风,须当鸣鼓而攻之”等。

据说,钱氏后人谨遵钱镠遗训,无论迁徙到哪里,有新生儿诞生,便全家人一起恭读家训,直至近代才中断,因此,1000多年来,钱镠的家训在子孙中得到很好的传承和发扬。

固城厉兵 忠于职守

从钱忠开始,掌印崇武的钱氏子孙,时刻践行先祖钱镠忠孝节义、爱兵恤民、勤政爱民等家训。

钱忠到任时,崇武城、所正处于草创初期,一切都要从零开始,除了要不断完善城池、军营、仓敖等基础设施建设外,他还要招募兵士、建造战船、打造和添置军械,着手建章立制,组织军士操练和研究战法。

惠安自古以来是一个缺水的地区,加之崇武地处海岬,城池周边绿化率低、风沙肆虐,每年还要遭受数场台风袭击。每遇强台风,经常是墙倾桅摧,需要经常维修、加固,甚至重新建造城墙和战船。同时,他还加强对所属屯田的管理,掌握东南沿海的敌情民情,勘定军管界线,处理好与地方的关系。钱忠的忠于职守,赢得了朝廷的信任和军民的爱戴。

随后,钱忠的后人就在崇武所世袭千户。据有关志书记载,担任崇武所千户的钱姓祖先还有钱瑛、钱贵、钱鼎、钱储、钱际昌。钱姓先人积极履行守土有责的义务,爱兵恤民,为崇武城建设和防卫作出不同程度的贡献。《惠安县志》载:“崇武城,二十八年千户钱忠修之”。《崇武所城志》载:嘉靖二十二年,钱鼎呈请军钞连同劝捐起盖东门楼;钱贵移建公署仪门于内庭,改仪门为大门,上建谯楼;钱际昌,修筑因风雨推倒的西月城,改旧楼于窝铺之巅……

经过200余年的繁衍,到明末,钱姓已成为崇武城里的大户,从当地过去流传的“一钱二李三詹四蔡五九林”,可见钱氏的名望。

誓死卫城 浴血奋战

就是这个在崇武城六世五袭的望族,却因为一场战役几乎倾覆。距北门不远的钱厝巷,是一条不到百米的小巷,因钱氏府邸得名。如今,钱府的旧址大半已倒塌,只剩门口一对青石雕成的鼓形门当,从宏大而完整的地基上,依稀可看出这座官邸昔日的风采。

钱氏家族是如何没落的?这与一场崇武城历史上最惨烈的战役有关。钱忠的六世孙钱储,世袭了崇武城千户一职,他所处的嘉靖年间,正是东南沿海倭患最为严重的年代。据载,嘉靖卅七年(1558年)3月,倭寇大举围攻崇武城,钱储千户率领全城军民紧闭城门严阵以待,还拿出自己的俸金向富户购买粮食分发给缺粮士兵和居民,军民严防死守十几天,倭寇折伤很多,只得退去。第二年,倭寇又两次来犯崇武城,在钱储的领导下,全城军民同仇敌忾,奋力坚守,尽管倭寇每次都攻打十来天,一次也未能得逞。

危亡时刻最能看出家风对一个人、一个家族的影响。钱镠遗训中“宜作忠臣孝子,虽死犹荣”的精神,在钱储身上得到了很好的践行。嘉靖卅九年四月初二,倭寇又卷土重来。他们利用大雾天气,在士兵戒备松懈的凌晨,攻陷崇武城。此时的钱储已年过六十,按当时朝廷的规定,已退休在家。子孙劝他带着家中妇幼暂避锋芒时,他却十分冷静地对围过来的家人说,倭寇重犯,城池被陷,咱家自先祖从庐州戍守崇武,至今165年,世代拿国家俸禄,是时候为国为民尽忠了。他披上战袍,率领全家男丁与百户王铁一道与倭寇进行殊死的巷战拼杀,保护着全城居民撤出崇武城。恶战至当天下午,钱储不幸殉职。

除了钱储,这场战役中,崇武钱姓家族还有十几口男丁壮烈牺牲。

军民感念 竖像供奉

这场惨烈的战斗以倭寇据城40余日告终。倭寇为了报复,对钱氏家族的府邸、家庙等进行烧掠,没给钱姓人留下一片瓦一扇门,但钱储率领全家奋起抵御外敌入侵、誓死保卫家乡及民众而惨烈牺牲的英勇事迹,却留了下来,不仅被写进《崇武所城志》、《惠安县志》和《泉州府志》,更留在了崇武城百姓的心中。

钱储牺牲后,朝廷追封他为“靖江侯”,现崇武靖江村就是因此得名。民众尊他为“老爹公”,并于万历七年(1579)专门建一座祠庙来供奉他,供桌上塑有钱储持刀牵马的威武立像,祠庙所在的那条小巷也因此叫做“钱侯巷”。据说,钱侯庙毁于上世纪六七十年代,广西布政使司左参政庄朝宾所撰写的《崇武所靖江钱侯庙祀记》石碑,也被毁作城内通往北门的路基。不过,钱侯巷巷名至今仍在沿用,这条仅100多米的狭长小巷,只有11户人家,如今存有西端巷口一支牌坊石柱。

嘉靖卅九年那场战斗,崇武军民死伤无数,“寇退民复后,军民就北关外后湖路石盘下开筑灰塘11窟,尽收骷髅而埋之。”随后又修建厉坛祭祀忠魂。上世纪70年代后,崇武城内居民往外发展,在“崇疆厉坛”原址附近复建“无祀宫”,将钱储公作为主神敬奉。如今,在无祀宫前,有一方碑刻,上面刻着山东衮州府参将林瑞写于清康熙四十七年的《崇疆厉坛序》,清晰记载了那场悲壮的战斗和钱储的英雄壮举。

每年春秋,无祀宫都会举行隆重的祭祀典礼,当地百姓都会供上香果,由主祭人带头诵读祭词,重温那场悲壮的战役,让百姓牢记这些为保卫崇武城而牺牲的英烈们。

由于族谱已毁,钱氏家训在族谱中的记录,如今已不可考,但从其字辈谱中,仍可见他们对家风的继承,“世承兰水,家业振起,忠孝节义,垂于策史,贻厥孙谋,以燕翼子,源远流长,千欢万喜。”忠孝节义,千百年来,早已溶于钱氏族人的血液中。